Der Unternehmer, Stifter und Museumsgründer Reinhard Ernst setzt mit seinem nach ihm benannten Museum neue Akzepte für die in Wiesbaden noch unterrepräsentierte abstrakte Kunst. Erbaut wurde das schnörkellose Gebäude nach den Entwürfen des am 6. Juni 2024 verstorbenen japanischen Stararchitekten und Pritzker-Preisträgers Fumihiko Maki, mit dem der Unternehmer schon früher zusammengearbeitet hat und befreundet war.

Unsere Gastautorin und Kunstexpertin Dorothee Baer-Bogenschütz hat sich schon mal vor der offiziellen Eröffnung am 23. Juni 2024 im beinahe fertigen Museum umgeschaut.

Gemeinsam waren sie ganz besonders stark. Reinhard Ernst und sein japanischer Freund Fumihiko Maki, der keine drei Wochen vor der offiziellen Eröffnung seines einzigen Museumsbaus in Europa am 6. Juni 2024 fünfundneunzigjährig verstarb, erbrachten eine bemerkenswerte Leistung in und für Wiesbaden. Unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier geht am 23. Juni in der Hessischen Landeshauptstadt ein Tempel für Kunst an den Start, der baukünstlerisch ebenso Aufmerksamkeit erregen wird wie aufgrund des besonderen inhaltlichen Zuschnitts: Das neue private Museum Reinhard Ernst (mre), das der Stifter, Jahrgang 1945, exklusiv für seine Kunstsammlung errichten ließ, grenzt gegenständliche Kunst aus. Es feiert die Abstraktion, vor allem in der Malerei: nach dem Zweiten Weltkrieg gehypt. Später – auch unter dem Druck von Forderungen nach gesellschaftlicher Relevanz – zunehmend zugunsten von Konzept- und Ideenkunst, neuer Figuration, Partizipationsmodellen oder dokumentarischen Anstrengungen aussortiert aus dem Tagesdiskurs als zu diffus, zu unpolitisch, zu unbestimmt im Sinne des Hinterfragens der Verhältnisse, und unbrauchbar ohnedies in den Augen derer, die von Kunst Aufklärung, Bekenntnisse, Solidaritätsadressen oder – neuerdings – gar Heilung verlangen.

Ernst lässt das kalt. Seine erste Erwerbung war eine Gouache von Karl Otto Götz: „Ich habe klein angefangen“. Dann kam Hubert Berke: den wenigsten bekannt. In den 1990er Jahren bei einem Frankfurter Galeristen zu haben Damals startete Ernst die Sammlung, der sein Museum gewidmet ist. Bald sind es 1000 Werke. Frühzeitig hatte der Mann, der verhältnismäßig spät zu sammeln begann, entdeckt: „Mich interessiert besonders die Farbe.“

Von Anni Albers bis Frank Stella: Bemerkenswert vielen Künstlern mit jüdischen Wurzeln verdankt sich das Sammlermuseum. Ihre Positionen sind seine Stützen. Das Kunstpublikum reflektiert das allerdings nicht. Das 120 Seiten starke mre-Magazin widmet dem Top-Thema kein Kapitel.

Bauverzögerungen ist es geschuldet, dass ins Eröffnungsjahr mehrere bedeutende Jahrestage fallen. 2024 ist nicht nur Stellas und Makis Todesjahr. Der Todestag von Friedel Dzubas (1915-1994) jährt sich wie der von Anni Albers zum 30. Mal. Kaum jemand kennt jedoch den Vertreter der zweiten Generation des Abstrakten Expressionismus, den die deutsche Avantgarde, „Brücke“ und „Blauer Reiter“, beeindruckt. Dzubas erkennt „tiefes Gefühl“ und „Leidenschaft“, die seine eigenen Farbwelten grundieren sollen: „Farbe ist eine emotionale Angelegenheit.“ Und ein Anker. Im US-Exil wurde das Jüdischsein des gebürtigen Berliners (besser?) nicht thematisiert, worunter er litt. Identitätssuche ist eingewoben in seine Kunst. Das Sieben-Meter-Bild „Argonaut“, ein Spätwerk von 1983 und Hauptwerk der mre-Eröffnungsschau, ist keine vordergründige Hommage an den antiken Mythos.

1939 muss der Sohn des Juden Mannheim (Martin) Dzubasz und der Katholikin Martha Medmann-Schmidt Dzubasz emigrieren. Sein Schiff läuft aus von Liverpool. Zunächst arbeitet er in Hyde Farmlands,Virginia, mit jüdischen Jugendlichen, die aus Deutschland fliehen konnten. Dann fasst er Fuß in New York. Es entwickelt sich eine Freundschaft mit Clement Greenberg: Der berühmte jüdische Kritiker stirbt schließlich im selben Jahr wie Dzubas, der sein Leben in Massachusetts beschließt und nicht in Florida wie das mre versehentlich kommuniziert. Um die vorige Jahrhundertmitte stellt Leo Castelli Dzubas aus, den nun Ernst den Deutschen nahe bringt.

1952 teilt der heute vergessene Farbfeldmaler das Atelier mit Helen Frankenthaler, die mit Greenberg liiert, mit Robert Motherwell verheiratet war, von dem der Museumsstifter ebenfalls Werke besitzt, und Ernsts Schwarm ist. Persönlich kennengelernt hat er sie nicht, aber er war ihr schnell verfallen. Niemand in Europa hat mehr Arbeiten von ihr. Dagegen besitzt Ernst nur je ein Werk von Lee Krasner, deren Todestag sich jetzt zum vierzigsten Mal jährt, und deren ungleich berühmteren Ehemann Jackson Pollock. Ob das mre die Geschichte des Abstrakten Expressionismus auserzählt? Die Eröffnungsschau ist additiv, setzt auf Migration von Farbe und Form. Krasners „Pfau“ flankiert eine Arbeit des während des Sechstagekriegs in Tel Aviv geborenen Tal Rosenzweig, der das Pseudonym Tal R benutzt, nur wegen der verblüffenden Nähe im Formalen und den Valeurs.

Für das Schaffen des jüdischen Amerikaners Adolph Gottlieb begeistert sich Ernst ebenso wie für den Cobra-Maler Pierre Alechinsky, der russisch-jüdische Wurzeln hat. Sein großes Verdienst ist, das Augenmerk darüber hinaus auf jüdische Künstler wie Jules Olitski, Ruth Franken oder Perle Fine zu lenken: hierzulande unbekannt. Es wird spannend, im Lauf der Jahre zu beobachten, wie sie um das Zentralgestirn Frankenthaler kreisen. Schade nur, dass die Hauptkünstlerin nicht gleich vom Start weg einen eigenen Saal bekam.

Auch Kenneth Noland oder Sam Francis sind in der Eröffnungsausstellung vertreten. In Ernsts Kollektion redet keiner rein. Er hat sein Auge geschult und entscheidet über Ankäufe selbst. Manches ergibt sich wie der Erwerb eines Morris Louis, der im benachbarten Museum Wiesbaden ausgestellt war und – zufällig – Ernsts Interesse weckte. Ab 2020 ließ er sich in Sachen Museum freilich beraten, unter anderem vom früheren Direktor des Museums Wiesbaden, Alexander Klar.

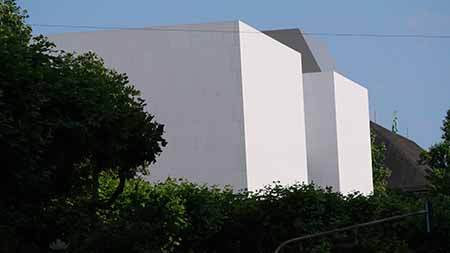

Der Sammlung, die der Farbenfreund so energisch zusammengetragen hat, ist nunmehr ein 80-Millionen-Euro-Bauwerk mit einer Ausstellungsfläche von 2500 Quadratmetern gezimmert worden, und das ist angemessen, sollte man meinen, war es auch im Jahr 2017 noch mit 30 Millionen veranschlagt. Die Bauzeit aber nahm mehr als vier Jahre in Anspruch. Alles verteuerte sich, und Ernst ist ein Perfektionist ebenso wie der Pritzker-Preisträger Maki es war, der in Wiesbaden seinen zehnten und letzten Museumsbau realisiert hat, weswegen ihm die erste Sonderschau gewidmet ist. Terrazzoböden und Stuccowände mit Bienenwachsschichten, zu denen sich Ernst und Maki hinreißen ließen, gibt’s nicht von der Stange. Die kosten. Das Haus blendet, im positiven Sinne, schon von weitem: Die weiße Fassade verdankt sich einem Granit aus den USA. Mit seiner kubischen Strenge setzt der Bau auf vornehme Provokation.

Wie zwei Zuckerwürfel?

So ein Klotz braucht Deutung. „Zuckerwürfel“, würden die Wiesbadener dazu sagen, weiß Gründungsdirektor Oliver Kornhoff, und so wäre das Museum mundgerecht auch als Pendant zum MMK in Frankfurt deklariert, dem „Tortenstück“. De facto sind es zwei „Zuckerwürfel“, wenn man bei diesem Bild bleiben will: Den Gebäudekomplex erschließt ein Atrium – ein veritabler Patio! – mit einem japanischen Fächerahorn als Signatur, eingebettet in ein Meer weißer Kiesel. Assoziationen zu Wald und Wasser stellen sich ein. Passt, auch wegen des farbigen Laubs aus Glas, mit dem Karl-Martin Hartmann den Boden seiner Großinstallation übersät und der Werke aus der Moby Dick-Reihe des jüdischen Weltstars Frank Stella. Seine Interpretation von Melvilles Wal lässt das mre die Grundsatzfrage stellen: Was leistet abstrakte Kunst für die bildhafte Vorstellung?

Hochelegant sind selbst die Toiletten. Ebenfalls Orte für Kunst: von Claudia Walde, die Katharina Grosse Konkurrenz macht durch die starke Farbigkeit und Leuchtkraft ihrer Arbeiten. Grosse wurde ein Auftrag erteilt für angewandte Kunst. Die Freiburgerin konnte ihr erstes Glaskunstwerk realisieren: die kunterbunte Glaswand, die den Bereich für den Nachwuchs aquariumsartig vom lichtspendenden Atrium im Zentrum des Museums abtrennt. Per Schiebetür verborgen wird indes – sodass dass sie im Normalbetrieb gar nicht sichtbar wird – eine schicke Bar. Auf ihrem Tresen wird dereinst unbemerkt von der Öffentlichkeit Champagner perlen, denn Ernst vermietet sein Haus für Events.

Etwas stiefmütterlich behandelt ist der Vortragssaal „Maki Forum“, in dem auch geschlossene Veranstaltungen wie Hochzeiten stattfinden sollen. Zwar ist der – bei Bedarf auch diskret zugängliche – Raum für 250 Gäste an der Rückseite des Museums und unweit des Hintereingangs mit allen Wassern gewaschen, was die Lichtregie anbelangt: Er lässt sich in farbiges Licht tauchen und via Technik in einen magischen Ort verwandeln. Dennoch: Er wirkt nicht so wirklich „wow“ – ein Wort, das intern und auch im rme-Magazin oft fällt.

Welchen Eindruck hätte man erzielt, wenn Veranstaltungen hinter der riesigen Glasfront zur Wilhelmstraße hin stattfinden könnten. Nach Art des Treibens im Chagall-Foyer des Schauspiel Frankfurt könnte hinter dieser Glasfläche doch zumindest gelustwandelt werden? Aber nein: Kiesel liegen auch hier, und insgesamt gibt sich das Bauwerk von außen hermetisch. Wie luftig und lichtdurchdrungen es tatsächlich ist, erkennt der Besucher erst nach dem Betreten.

Malerei, abstrakter Expressionismus mit Colourfield Painting, sowie das Informel, sind Ernsts Leidenschaften. Um auch einige plastische Akzente im Museum zu setzen, erteilte er Aufträge an Bildhauer wie Tony Cragg und Karl-Martin Hartmann. Der Wiesbadener – bekannt durch künstlerisch und im Wortsinne herausragende Stelen – schuf diesmal eine Garage. Der Autoliebhaber und Ferrarifan Ernst zeigt in seinem Kunstmuseum (völlig zurecht: Autos sind ein Kulturgut, und die schmucken und schnellen sind Kunstwerke für sich) auch einen tollen Schlitten – Bettina Pousttchis unweit der Garage platzierte knallrote (Ernsts Lieblingsfarbe!) Leitplankenarbeit wirkt da wie ein ironischer Kommentar zu seiner Autopassion -, und kommt hier ausnahmsweise einmal weit ab vom abstrakten Kurs. Wie eben auch bei dem Ahorn, der das Atrium dominiert, belebt, optisch aufwertet und zum Patio macht: zusammen mit einer Skulptur von Chillida, mit dem Maki befreundet war, als auch der Baske noch als Architekt tätig war.

Der Wert von Ernsts Kollektion beläuft sich gegenwärtig auf rund 70 Millionen Euro, und der geschäftstüchtige Unternehmer, der den Firmennamen „Harmonic Drive“ womöglich auch als Motto über sein privates Dasein schreiben könnte, erwirbt weiterhin Kunst. Über das Ankaufsbudget wird allerdings Stillschweigen bewahrt. bewahrt. Alles darf man dagegen fragen und erfahren zur Architektur des Museum Reinhard Ernst, welches das gründerzeitlich geprägte Wiesbaden unerwartet weltstädtisch bereichert. „Vieles, was ich früher gemacht habe, habe ich hier wieder gemacht“, sagt Ernst, beispielsweise „so nachhaltig wie möglich gebaut“. Über die beteiligten Gewerke, die erlesenen Materialien, über Kanten und Fugen, deren sauberer Ausführung viel Aufmerksamkeit galt, über Hakensteine oder grünen Granit als Bodenbelag kann sich auch Gründungsdirektor Oliver Kornhoff versiert auslassen. Seine Zuhörer merken: Der Funke ist übergesprungen. Kornhoff identifiziert sich mit seinem Arbeitsplatz bis in jede Ritze.

Weniger Phantasie floss in die Überschriften, die man den einzelnen Sälen der ersten Dauerausstellung zwecks „Denkanstoß“ (Kornhoff) gab. Sie wirken beliebig, klingen langweilig und sind nicht selbsterklärend. „Malerei hoch drei“ etwa hört sich fürchterlich banal an. „Malerei maßlos“ nicht minder.

Vormittags dürfen nur Kinder ins Haus

Dass andererseits ein zweigeschossiger Raum gleich den Namen „Kathedrale“ bekommen muss, scheint buchstäblich ein wenig hoch gegriffen. Höchst seltsam ist die Zutrittspolitik. Vormittags dürfen nur Kinder ins Haus. Ja, sind die da nicht in der Schule? Und die ein, zwei Klassen, die sich vielleicht auf dem Boden ausbreiten, würde das normale Publikum die nicht gut verkraften – wie in anderen Museen auch? Prinzipiell ist das Augenmerk auf die Kleinen natürlich das Gebot der Stunde und eine tolle Sache. Ernst will „versuchen, Kreativität aus ihnen herauszukitzeln, auch weil das „wichtig ist für die Wirtschaft“.

Bedauerlich unterdessen, dass Lesen nicht gefördert wird, der Shop in erster Linie „Geschenkboutique“ (Kornhoff) ist. In einem Museum dieses Anspruchs darf nicht nur ein Nachschlagewerk zu den Kunstbeständen und der Intention des Stifters erwartet werden – wie es schwergewichtig vorliegt -, sondern auch eine Auswahl an Fach- und allgemeinerer Kunstliteratur und -katalogen. Wie in Museumsshops üblich.

Weitere Kritik zieht die Videonische auf sich: viel zu klein. Wenn hier Künstlerfilme laufen, könnten sie ein paar Dutzend Besucher sehen wollen und nicht nur eine oder zwei Handvoll. Für sie ist aber kein Platz.

Gleichwohl: Das mre ist ein großer Wurf und die gezeigte Malerei – amerikanische vorwiegend, aber auch ZERO-Künstler wurden heimisch an der „Rue“ –, ist ein Konzentrat von Werken aus den Ateliers namhafter Persönlichkeiten. Zwar wird man keinen Newman oder Rothko finden, aber derartige Trophäen kann nicht jeder haben. Im Vordergrund steht erst einmal die Tatsache, dass hier ein Einzelner einer Kommune, die das von sich aus nicht hinbekommen hätte, ein spektakuläres Museum spendiert und somit nicht nur seinen Namen verewigt, sondern der Gemeinschaft aus freien Stücken etwas Kostbares gibt, das auch den Kunsttourismus nach Wiesbaden weiter fördern dürfte. Vielleicht sogar entschließt sich Ernst ja irgendwann doch, auch schon morgens Erwachsene ins Haus zu lassen, die womöglich auf der Durchreise sind, als Geschäftsleute oder Kongressgäste nicht bis mittags warten können, weil ihre Agenden eng getaktet sind: ebenso wie die Ernst’sche, als er noch Geld verdienen musste.

Aus dem Westerwald zog es ihn seinerzeit in die Welt, wo er mit Antriebstechnik zu Wohlstand kam. Die Heimatregion jedoch ließ ihn niemals ganz los. Ernst lebte in Eppstein im Taunus, bevor er Wiesbaden zur Wahlheimat erkor. Der Firmensitz ist in Limburg, und Wiesbaden war als Museumsstandort zweite Wahl. Andererseits hatten die Wiesbadener ihrerseits an der symbolträchtigen Adresse Wilhelmstraße 1 zunächst keinesfalls ein Kunsthaus vorgesehen. Die einen wünschten sich ein Hotel – das war nachvollziehbar, zumal dort früher ein Grand Hotel stand -, die anderen einen Neubau für das Stadtmuseum, das nun weiterhin in der Stadtmitte mit einer unattraktiven Kellerlocation klar kommen muss und die meisten seiner Schätze gar nicht zeigen kann.

Das mre will alle zwei Jahre neu hängen. Somit gibt es – ist auch der Besuch am Morgen tabu – reichlich Gelegenheit, sich Makis Zuckerwürfel mit der Erstpräsentation immer einmal wieder zu gönnen: nicht nur zur Kuchenzeit.

Dorothee Baer-Bogenschütz

Interview –

Reinhard Ernst teilt seine Zeit auf zwischen mehreren Frauen. Seit wann und warum, fragte Gastautorin Dorothee Baer-Bogenschütz im Interview mit dem Kunstsammler und Mäzen, der sich mit einem spektakulären Sammlermuseum in Wiesbaden verewigt

Baer-Bogenschütz: Herr Ernst, die Reinhard & Sonja Ernst-Stiftung ist die Trägerin des Museum Reinhard Ernst, und die Stiftung trägt Ihren Namen und den Ihrer Ehefrau. Doch da gibt es noch mindestens eine weitere Frau in Ihrem Leben. Sie bestimmt es seit langer Zeit mit, gräbt Ihnen reichlich Freizeit ab und inspirierte auch den Museumsbau. Schon seit Jahrzehnten sind Sie ihr treu und liebäugeln sogar mit einer ihrer Kolleginnen. Wann begannen Sie sich denn für Helen Frankenthaler und wann für Lee Krasner zu interessieren?

Ernst: Seit Ende der 1990er Jahre.

Baer-Bogenschütz: Sinngemäß sagten Sie einmal, man entdecke, dass man Sammler ist, wenn man feststellt, dass die häuslichen Wände nicht mehr ausreichen, um die erworbenen Werke zu hängen. Wie viele Werke der beiden für Sie so wichtigen Malerinnen befinden sich denn in Ihrer Sammlung?

Ernst: 46 Arbeiten von Helen Frankenthaler und einstweilen eine Arbeit von Lee Krasner.

Baer-Bogenschütz: Beide sind in Deutschland noch wenig bekannt, woran liegt das aus Ihrer Sicht?

Ernst: Amerikanische Künstler sind hierzulande im Allgemeinen nicht wirklich bekannt, außer Mark Rothko und Jackson Pollock. Tatsächlich ändert sich das, seit einiger Zeit rücken sie mehr in den Fokus. In den letzten Jahren wurden die beiden Künstlerinnen mit großen Einzelausstellungen gewürdigt, und es sind einige Publikationen erschienen, die ihren Stellenwert in der Kunstgeschichte betonen.

Baer-Bogenschütz: Will Ihr Museum nun explizit die Rezeption anregen und verbessern?

Ernst: Ja, unbedingt. Durch Ausstellungen, durch unsere Publikationen und durch umfangreiche Vermittlungsprogramme.

Baer-Bogenschütz: Was fasziniert Sie so sehr an Frankenthalers und an Krasners Arbeiten?

Ernst: Frankenthaler überzeugt mich durch ihren unverwechselbaren Stil. Mich beeindrucken ihre Farbfelder mit aufregenden Farben. Krasner hat ebenfalls einen eigenen Stil, ist allerdings weitaus experimentierfreudiger als Helen Frankenthaler. Das Werk, das wir von ihr in unserer Sammlung haben, Peacock aus dem Jahr 1973, erkennt man erst auf den zweiten oder dritten Blick als eine ihrer Arbeiten.

Baer-Bogenschütz: Beide sind starke Frauen, könnte das mit den jüdischen Wurzeln zusammenhängen?

Ernst: Das könnte sein, aber ich glaube es eher nicht. Beide waren mit starken Männern zusammen und haben gelernt, sich durchzusetzen.

Baer-Bogenschütz: Haben Sie beide persönlich kennen gelernt, womöglich in New York getroffen?

Ernst: Leider nie.

Baer-Bogenschütz: Frankenthalers Werke sind das Herzstück Ihrer Sammlung, kann man das so sagen?

Ernst: Das kann man so sagen. Sie ist meine Lieblingskünstlerin. Amerikanische Künstler und Künstlerinnen bilden einen großen Teil meiner Sammlung.

Baer-Bogenschütz: Demnach interessiert Sie auch die Kunst der Männer von Frankenthaler und Krasner, gleich stark aber oder etwas weniger?

Ernst: Ich habe die Kunstwerke in meiner Sammlung nie danach bewertet, ob sie ein Mann gemalt hat oder eine Frau. Die Lebensgefährten von Frankenthaler und Krasner interessieren mich als Sammler genauso stark. Ich habe einen Pollock und mehrere Motherwells. Hätte ein Mann gemalt wie Frankenthaler, wäre er mein Lieblingskünstler.

Baer-Bogenschütz: Herzlichen Dank für diese Liebeserklärung!